|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est

un rapport d'étudiants et doit être pris

comme tel. Il peut donc comporter des imperfections ou

des imprécisions que le lecteur doit admettre

et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de

formation et constitue avant-tout un travail de

compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse

sur des thématiques associées aux

technologies biomédicales. Nous ne faisons aucun usage

commercial et la duplication est libre. Si vous

avez des raisons de contester ce droit d'usage,

merci de nous

en faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de permettre

l'accès à l'information et d'augmenter

ainsi les échanges professionnels. En cas

d'usage du document, n'oubliez pas de le citer comme

source bibliographique. Bonne lecture...

|

|

Apport de la certification dans un service

biomédical

|

|

|

|

|

|

|

RESUME

Afin

de satisfaire ses clients qui sont les services de

soins et médico-techniques de

l’établissement, le service biomédical

du CHU d’Angers s’est engagé dès 1996

dans une démarche de Qualité suivant

le référentiel ISO 9001, dans le but

final de garantir la qualité et la

sécurité des soins au patient.

Le personnel

du service biomédical s’implique dans cette

démarche, qui est certifiée depuis 15

ans, laquelle est intégrée dans leur

activité. S’inscrivant dans un programme

d’amélioration continue, leur Système

de Management de la Qualité est

évalué régulièrement par

des audits internes et des enquêtes de

satisfaction clients.

Une

étude de la structure et de l’organisation de

ce système m’a permis de prendre

connaissance et de mesurer l’efficacité

et l’efficience du système.

Une

auto-évaluation avec une grille

d’autodiagnostic en maturité basée sur

"Le guide des

bonnes pratiques en Ingénierie

Biomédicale, version 2011" a

été effectuée afin d’analyser les

performances de ce système.

Une comparaison

a été

faite sur la

maîtrise des

pratiques entre ce

service certifié

et un service

non

certifié. Cela

m’a permis de tester

la

fluidité

des grilles dans un

contexte réel

et déceler

d’éventuels

défauts.

Les

résultats obtenus ont mis en évidence

une très bonne maîtrise des pratiques

de la part du service biomédical d’Angers.

Après avoir visé la conformité,

le Système de Management de la Qualité

s’inscrit dans une démarche de

progrès.

Mots

clés : Référentiel ISO 9001;

certification; Système Qualité;

évaluation; satisfaction client ;

démarche de progrès

|

|

ABSTRACT

To satisfy his customers who are the

services of care and medical - techniques of the

establishment, the biomedical service of the CHU of

Angers undertook from 1996 in a quality approach,

following the reference table ISO 9001, in a final

goal to guarantee the quality and the safety of the

care to the patient.

The staff of

the biomedical service gets involved in this

approach, which is certified for 15 years, which is

integrated into their activity. Joining a program of

continuous improvement, their Management system of

the Quality is regularly estimated by internal

audits and customer satisfaction surveys.

A study

of the structure and the organization of this system

allowed me to acquaint and to measure the efficiency

and the efficiency of the system.

A

self-assessment with a table of auto diagnosis in

maturity based on "The guide of the good practices

in Biomedical Engineering, version 2011" was made to

analyze the performances of this system.

A

comparison was made on the control of the practices

between this certified service and an uncertified

service. It allowed me to test the fluidity of

railings in a real context and to reveal possible

defects.

The

obtained profits brought to light a very good

control of the practices on behalf of the biomedical

service of Angers. Having aimed at the conformity,

the Management system of the Quality joins in an

initiative of progress.

Key

words : Reference table ISO

9001; certification; system quality; evaluation;

customer satisfaction; initiative of progrès

|

Remerciements

Je

remercie en premier lieu la direction du centre hospitalier

universitaire d’Angers

pour m’avoir autorisé

l’accès à son établissement.

Je

remercie Monsieur François FAURE, ingénieur en

chef, responsable

du service biomédical,

pour m’avoir accepté dans

son service et permis de réaliser ce

stage.

Je

remercie également mon tuteur Mathieu LE TUTOUR,

responsable de la maintenance du service

biomédical, pour son aide à la

réalisation de ce rapport, sa disponibilité

malgré sa charge de travail et ses conseils

avisés.

Enfin

je remercie toute l’équipe de l’atelier

biomédical pour m’avoir accueilli dans leur

groupe, merci pour leur aide et

leurs explications, leur patience et surtout leur

gentillesse et leur sympathie :

Sylvie ; Adrien ;

Patrick ; Thierry. DU ; Bertrand ;

Thierry. DA ; Jean Charles ; Maxime ;

Vincent ; Stéphane ; Denis ;

Jean Marc.

J'en profite pour remercier toute l'équipe

pédagogique de l'université de technologie de

Compiègne pour son enseignement.

Un grand merci à

Monsieur Gilbert Farges responsable de la formation ABIH et

à Monsieur Pol Manöel Felan responsable

pédagogique pour leur disponibilité et leurs

conseils.

Merci également

à Madame Nattier pour sa gentillesse et son aide pour

nous faciliter le quotidien pendant cette formation.

Sommaire

Introduction

Durant la session théorique

à l’Université de Technologie de Compiègne,

lors de ma formation d’assistant biomédical en

ingénierie hospitalière, j’ai pu découvrir

et être initié aux concepts et outils

qualité nécessaires dans une démarche

visant l’amélioration continue des pratiques, mais

également à l’utilisation des outils pour

développer le contrôle et le management de la

qualité.

Notre projet pour

conclure cette session a été, avec mon

groupe, «

l’élaboration d’une grille d’autodiagnostic

basée sur le guide des bonnes pratiques en

ingénierie biomédicale version

2011 (en cours d’édition) », ceci dans

le but d’évaluer les pratiques, mesurer le niveau de

maturité des processus qualité et identifier les

axes d’amélioration, afin de garantir la qualité

et la sécurité des soins au patient. En

réalité, à l’initiative de notre tuteur M.

Farges, nous avons créé deux grilles avec des

échelles d’évaluation différentes.

Ce stage au sein du service biomédical

d’Angers m’a permis de mettre en pratique cette première

partie de ma formation, en effet :

Le service biomédical du CHU d’Angers est un service certifié ISO

depuis de nombreuses années, il est précurseur

dans ce domaine, c’est pourquoi le thème principal de mon

stage est d’étudier l’apport de la certification dans un

service biomédical.

Mon objectif est d’utiliser les grilles

d’autodiagnostic (avec l’accord de M. Farges responsable et

animateur du guide) afin de pouvoir :

-

Evaluer

et analyser les performances du système de management de

la qualité du SEB d’Angers

-

Faire une

comparaison sur la maîtrise des pratiques entre ce service

certifié et un service

non certifié.

-

Tester

la fluidité

des grilles dans un contexte réel et déceler

d’éventuels défauts.

J’ai pu également

observer le travail des techniciens de ce service, j’ai

participé à certaines activités techniques,

notamment lors de la décennale des caissons hyperbares.

Figure n°1: Photo du CHU

d'Angers [F1]

CHU d’Angers, 4 rue Larrey, 49933 Angers Cedex

9

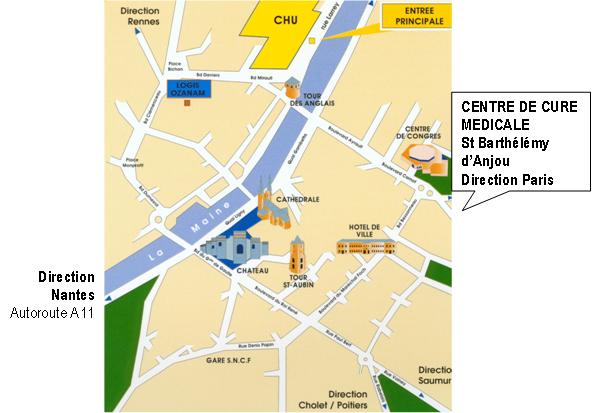

Figure n°2

: Plan d'Angers [F2]

Le CHU est situé sur la rive droite de

la Maine, au cœur de la ville d’Angers.

[R2] Source

Chef-lieu du département de

Maine et Loire, Angers est la capitale de l'ancienne province

d'Anjou, Angers s'est façonnée sur deux

millénaires, de la cité des Andécaves

à l'agglomération européenne du XXIe

siècle.

Avec

ses 160 000 habitants et son agglomération de 283 000

habitants, Angers est la seizième ville de France, elle

est située au cœur de l'Europe à 1h30 de Paris et à

moins de 4 heures de Bruxelles.

Angers est une ville touristique de la route des châteaux de la

Loire, située au cœur du val de Loire, elle est

classée patrimoine mondial de l'Unesco.

Angers, est une ville jeune, 48 % de moins de 30 ans, avec 2

universités, 7 écoles ouvertes sur

l'International. 4 campus, 30 000 étudiants :

-

17 000

à l’université d’État (5 UFR, 1 IUT, 1

école d’ingénieurs, 1 institut).

-

6 200

à l’université catholique de l’Ouest (7 instituts

et une faculté de théologie).

8 siècles d’histoire : [R3] Source

C’est

au XIIème siècle, entre 1175 et

1180, qu’Etienne de Marsais, sénéchal d'Henri II

Plantagenêt Roi d’Angleterre et descendant des Comtes

d’Anjou, fonda l’Hôtel Dieu ou Hôpital Saint Jean

l’évangéliste "pour le soulagement et la

guérison des pauvres du Christ". La grande salle des

malades (où est exposée actuellement la tapisserie

"le Chant du Monde") est construite autour de 1200.

Au XVème

siècle, en 1443, la faculté de

médecine vit le jour.

Au XVIIème

siècle en 1615 est créé dans la

Doutre, non loin de l'église de la Trinité, l'hôpital

général pour "enfermer" tous les mendiants et

vagabonds arrêtés dans les rues de la ville. Cet

établissement reçoit aussi les personnes

âgées, l’hospice

des pénitents est créé en 1642.

Au

XVIIIème siècle, entre 1734 et

1745, un nouvel hôpital est ouvert à

l'extérieur des remparts de la ville, l’hospice des incurables

dans un lieu appelé alors le clos du Présidial

(c'est aujourd'hui le Parc des Haras).

C’est

au XIXème siècle que la

commission administrative décida en 1837 de

transférer, pour cause de vétusté, ces

trois établissements dans un seul ensemble, sur le site

actuel de la rive droite de la Maine. Louis-Napoléon

Bonaparte posa la première pierre du nouvel

établissement, en juillet 1849, lors de sa venue pour

l’inauguration du chemin de fer qui relie Paris à Angers.

Au XXème siècle,

au début des années 1900, l'hôpital

d'Angers s'agrandit et s'équipe de plusieurs services

spécialisés. En juillet 1966, le Centre

Hospitalier Régional devient Universitaire et accueille

dans de nouveaux locaux l'école d'infirmières.

Dès lors, le CHU ne cesse de s'agrandir, les travaux se

poursuivent toujours pour améliorer les services

d'hospitalisation et de consultation. Dernièrement en

2010, la construction du PBH (plateau biologique hospitalier),

bâtiment qui réunit les 14 laboratoires de

l’établissement.

Le CHU d’Angers est un

établissement de type pavillonnaire réparti sur 37

hectares. Il regroupe des services médicaux,

médico-techniques, administratifs, logistiques et des

écoles paramédicales (infirmières,

sages-femmes).

L’établissement de moyen et de long séjours,

situé sur la commune de St Barthélemy d’Anjou,

fait lui aussi partie intégrante du CHU.

Il

a une vocation régionale, voire interrégionale

pour les soins hautement spécialisés :

Les partenaires du CHU d'Angers sont : le CHU de Nantes, le Centre Hospitalier du Mans,

le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul

Papin d'Angers, le Centre Régional de Lutte Contre le

Cancer Nantes Atlantique et l'ensemble des

établissements de soins de la région

susceptibles de prendre en charge certains types de

pathologie.

Le CHU est aujourd'hui le second

établissement de santé des Pays de Loire, après

Nantes, il est le premier employeur de la ville d’Angers et du

département, à ce titre il est un vecteur

économique important pour la région. Ses

missions :

-

Soins

-

Enseignement

-

Recherche

-

Prévention

Pluridisciplinaire, il

comprend les activités :

-

1) De médecine (la

neurologie, la dermatologie, les maladies infectieuses, la

réanimation médicale, le centre antipoison, la

néphrologie et la cardiologie…)

- 2)

De chirurgie (plastique, cardiaque, cervico-faciale, vasculaire

et thoracique, neurochirurgie, ophtalmologie, urologie…)

-

3) Un plateau technique

composé de 31 salles de blocs opératoires : 4

urgences ; 4 pédiatrie ; 4

maternité ; 4 en ORL ; 6 cardiologie et

neurologie ; 9 orthopédie et viscérale

- 4)

Un service d’urgences et un Samu

-

5) Un service d'imagerie

-

6) 14 laboratoires

regroupés sur un même site, le Plateau Biologique

Hospitalier (PBH)

- 7)

Un pôle mère enfant (maternité,

néonatalogie)

- 8)

Le centre Robert Debré pour la pédiatrie

- 9)

Des services administratifs, logistiques ainsi que des

écoles paramédicales

- 10)

Un service de médecine nucléaire

- 11) Un service de

radiothérapie

Le CHU d'Angers

possède divers équipements tels que :

-

12) 2 IRM et 2 scanners

-

13) 3

systèmes d'angiographie numérisée

- 14) 4 caméras

à scintillation

-

15) 3

appareils de circulation extracorporelle

-

16) 1 TEP (Tomographe

à émission de positons)

- 17) 2 caissons hyperbares

qui sont les seuls de la région des Pays de Loire, ce qui reste

très rare en France

- 18) 1 lithotriteur que

l'établissement partage avec les CHU de Tours, Le Mans et

Limoges

- 19) 2 appareils de

plasmaphérèse

- 20) 21 postes

d'hémodialyse

Figure n°3 : Plan du CHU [F3]

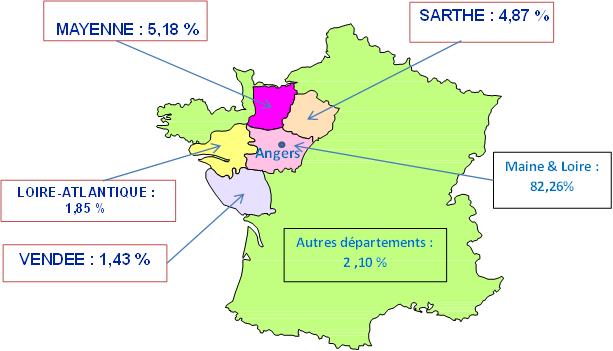

Origine géographique des hospitalisés

Figure n°4 : Plan d'Origine

géographique des hospitalisés [F4]

C’est la troisième certification de

l’établissement, s'inscrivant dans une dynamique

Qualité, le CHU d'Angers place au tout premier plan celle

du service aux patients.

Précurseur en

matière de qualité, le CHU D’Angers a

été le premier:

-

A

être accrédité

en 2000

-

A

être

certifié en 2005

L’un des premiers à se

soumettre à la version 2010 du manuel de certification de

la haute autorité de santé (HAS). Le CHU aura été noté

aux meilleurs niveaux (A et B) pour 98% des critères,

résultat de la longue implication de

l’établissement dans la démarche qualité.

Malgré les cotations très exigeantes de cette

certification V2010, dont le mot d’ordre est : "Renoncer

à tout voir ; voir mieux ce que l'on voit", le CHU

d'Angers a été certifié avec une

réserve et 2 recommandations.

Créé en 1983, le

Service des Equipements Biomédicaux assure la gestion et

le suivi des équipements médicaux. La nature de

ses activités le classe dans les services techniques de

l'établissement et le place dans le Pôle Logistique

sous la direction des services économiques.

Figure n°6 : Organigramme au

sein du CHU [F6]

Figure n°7 :

Organigramme du SEB

[F7]

Dirigé par Monsieur

François FAURE depuis 1999, le service

biomédical assure deux missions :

l’ingénierie conseil et le suivi des

équipements.

Le Service des

Equipements Biomédicaux fournit à ses "Clients",

les services de soins et services

médico-techniques du CHU, des

prestations de diverses natures centrées sur les

équipements biomédicaux.

Les

principales prestations mises en œuvre par le SEB

sont

:

-

L’achat

et l’installation d’équipements

neufs

-

La

maintenance de tous les équipements tenus

à l’inventaire

-

L’approvisionnement

en consommables non stériles liés à

l’utilisation de ces équipements

-

La

gestion des incidents ou risques d’incidents lors de l’utilisation de

ces équipements

Ce

secteur assure particulièrement les activités

suivantes :

1.

Management du service :

Encadrement

et gestion des techniciens.

2.

Préparation des programmes

d'investissements : (TAPAM)

Une fois par an les ingénieurs analysent et

chiffrent les

demandes d’équipements biomédicaux. La

sous-commission des équipements biomédicaux

auxquels participent les ingénieurs sélectionne en

accord avec les chefs de services, les projets compatibles avec

l’enveloppe d’investissement disponible.

3.

Achats :

Préparation de l’achat :

Après validation des investissements par la commission

médicale d’établissement (CME), les

ingénieurs du SEB sollicitent les chefs de services

concernés par l’équipement pour instruire le

dossier d’achat, dans le respect des exigences du code des

marchés publics.

4.

Matériovigilance :

Le secteur ingénierie a en charge

l'organisation et le suivi de la matériovigilance pour

l'établissement. A la suite d'un signalement d'incident

ou à réception d'une information officielle, le

SEB peut être amené à prendre les mesures

conservatoires requises (retrait de l'appareil, contrôles

divers), ou à enquêter sur l'origine du

problème.

5.

Le suivi réglementaire :

Lecture, analyse et mise en

application des nouvelles obligations réglementaires

(marquage CE ; normes ; décrets ;

circulaires AFSSAPS ;

code des marchés publics).

Le secteur ingénierie travaille en

étroite relation avec :

-

La Pharmacie et le Centre de Gestion

des Laboratoires, pour faire le lien

entre équipements et consommables.

-

Le Service Informatique et

Télécommunication, pour assurer

l'intégration des équipements dans les

réseaux en place et

associer informatique de gestion et informatique

médicale.

-

Et, au sein de la DIL, avec

: la Direction des Plans et Travaux et le Service Technique

mmobilier pour

l'intégration des équipements dans les

locaux.

-

La Direction des Services

Economiques et des Achats.

[*]

(Détail du paragraphe 2 chapitre D)

L’atelier est sous la responsabilité du

chef de maintenance,

il gère le planning, les contrats, le

suivi de la maintenance et du matériel neuf,

il assure la mise à jour de la base de

donnée.

Les techniciens assurent le suivi des

équipements en effectuant les

fonctions principales suivantes :

1.

Mise en service :

Le technicien organise la mise en

service des dispositifs médicaux acquis par le secteur

ingénierie. La

mise en service peut être effectuée soit par

l'atelier biomédical, soit par le fournisseur.

2.

Maintenance curative:

Sur

site, lorsque les équipements ne peuvent être

déplacés ou pour les cas d'urgence, ou bien

à l'atelier biomédical dans les autres cas. Un

agent du service passe alors dans le service pour prendre

l'équipement.

3.

Maintenance

préventive:

Le Le technicien

organise en fonction du planning et en relation avec les

utilisateurs, des actions de maintenance préventive pour

garantir les performances du matériel et lui assurer une

meilleure fiabilité. Dans ce cas,

l'intervention peut être réalisée par un

technicien de l'atelier biomédical, ou confiée

à un prestataire ext

4. Contrôle qualité :

Quand

l'opération de contrôle est particulièrement

simple, elle peut être confiée à

l'utilisateur, le SEB déclenche alors

régulièrement le contrôle. Pour les

contrôles qualités rendus obligatoires par

décrets (radiologie), le SEB fait

appel à ses fournisseurs et pour les autres

équipements, les contrôles sont

effectués ponctuellement.

5.

Achat et fourniture de consommables et accessoires :

Pour

un certain nombre de consommables et accessoires non

stériles, l'atelier Biomédical approvisionne les

services. C’est la responsable approvisionnement qui assure

cette activité.

6.

Formation utilisateur:

Les techniciens de l'atelier

biomédical et/ou le fournisseur de l'équipement,

sur demande du service et généralement lors d'un

achat, forment les personnels soignants à l'utilisation

des équipements.

7.

Traçabilité des opérations de

maintenance :

Le SEB gère l'ensemble du suivi

des équipements biomédicaux avec un outil

informatique : la GMAO,

la GMAO utilisée est « ASSETplus »

de G.E. Cet outil permet d’enregistrer les opérations de

maintenance depuis la demande de réparation

formulée par le service de soins, jusqu'à la

remise en service de l'équipement. Il doit permettre aux

utilisateurs d'être informés des différentes

étapes de l'intervention. Il remplit la fonction de RSQM

définit par le décret n°2001-1154 du 5 décembre

2001 et la norme XP S 99-171.

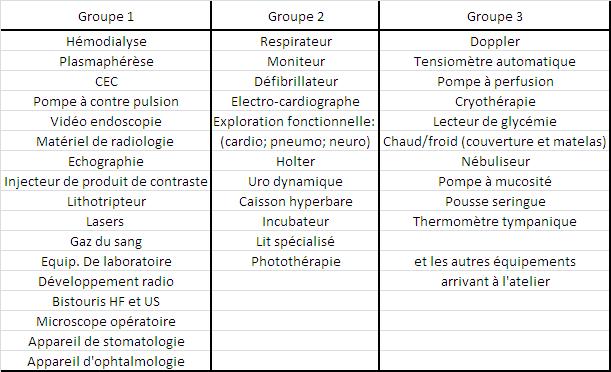

Secteurs

d’interventions des groupes de maintenances

Figure n°8 : Secteur d'intervention des

groupes [F8]

Les techniciens de chacun des groupes sont capables

d’intervenir sur les équipements de leurs

spécialités et les équipements communs

à leur groupe. Chaque groupe, en ce qui concerne les groupes 1 et 2,

est organisé sur la base d'une rotation des deux

fonctions suivantes :

1.

Fonction

«préventif» pour deux techniciens qui

réalisent les interventions planifiées.

2.

Fonction

«curatif» pour les deux autres.

Le technicien

«préventif» :

Le rôle du technicien

"préventif" est de réaliser prioritairement toutes

les interventions planifiées de son groupe.

Si le technicien n'a pas d'intervention

à réaliser, il dépanne les

équipements présents à l'atelier

biomédical.

Le technicien

«curatif» :

Le rôle du technicien de "curatif

" est de répondre au plus vite aux demandes de prestation

des services cliniques ou médico-techniques.

Il reçoit dans la GMAO les

demandes d'intervention validées par le Responsable

Maintenance, En cas d'urgence des demandes peuvent lui

être formulées oralement.

Si le technicien n'a pas d'intervention

à réaliser à l'extérieur de

l'atelier, il prend en charge les équipements

présents à l'atelier biomédical.

Le groupe 3 «perfusion

et petits dm» :

Le rôle des techniciens

"perfusion et petits DM" est de réaliser prioritairement

les différentes interventions sur les équipements

présents à l'atelier biomédical.

Ils s'assurent du suivi des

interventions réalisées par des

sociétés extérieures sur ce type de

dispositif. (Suivi de l'enlèvement par la

société, de la saisie des interventions etc...)

La rotation des groupes

techniques :

Chaque groupe est composé de 4

postes de travail avec des activités précises

à réaliser. La rotation se fait tous les mois.

Sauf pour le groupe3 qui ne change jamais d’organisation.

Figure n° 9: Rotation des groupes

[F9]

Fonctionnement

dégradé :

Dans chaque groupe technique, les

absences conduisent aux modes de fonctionnement suivants :

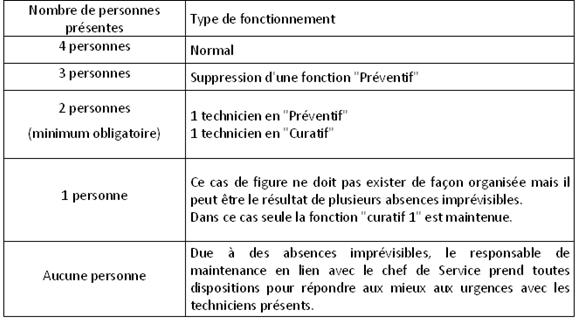

Figure n° 10:

Fonctions dégradées [F10]

Il doit impérativement rester 3 personnes (2

curatifs + 1 préventif) par groupe en fonctionnement

normal.

Le

groupe 3

est composé de 2 techniciens, ils interviennent

exclusivement à l’atelier sur le petit

matériel, mais ils sont amenés à

remplacer le responsable logistique en cas d’absence, ou

quand il remplace la responsable de

l’approvisionnement, pour les livraisons du matériel dans

les services de soins.

Le

responsable logistique gère

la

réception et l’envoi de matériel (appareil en

panne, de prêt ou neuf) chez les fournisseurs, il

assure les livraisons dans les services 2 fois par semaine.

Il remplace la responsable de l’approvisionnement en cas

d’absence.

La

responsable de l’approvisionnement gère le

magasin des pièces détachées et des

consommables concernant les équipements

biomédicaux, de la commande à la liquidation

de la facture. Elle remplace le responsable

logistique en cas d’absence pour la réception et l’envoi

de matériel.

Une réunion

de service bimensuelle est organisée, elle

réunit tout le personnel du SEB, un thème

principal est mis à l’ordre du jour mais tous les

sujets concernant l’activité sont débattus

afin de trouver des solutions, d’améliorer

l’efficacité et d’assurer un service

optimal. Les modifications concernant le système

qualité, résultats d’audits et

présentations d’objectifs sont

validés lors de cette réunion. Un technicien

est désigné pour rédiger un compte

rendu de la réunion, après contrôle par

la direction du service, la diffusion est effectuée.

Le SEB d’Angers a

été le premier avec 3 autres services

biomédicaux en France à être certifié

en 1997, ce service a été pionnier au sein de

l'établissement. Ces démarches ont

participé au développement de la Qualité et

de la gestion des risques, cela a profité à

l'ensemble de l'établissement lors de son engagement dans

la démarche d'amélioration de la qualité et

lors de la certification HAS.

- 1996 le SEB d’Angers

s'engage sur la voie de la certification.

- 1997 le service est

certifié ISO

9001 : 1994 «modèle pour l’assurance

qualité» pour la première fois

- 2002 modifications

apportées suivant le nouveau référentiel ISO 9001 : 2000

- 2010 modifications

apportées suivant le nouveau référentiel ISO 9001 :2008 «modèle pour le

management de la qualité».

- 2011renouvellement de la

certification avec le nouveau référentiel ISO 9001 :2008

«modèle pour le management de la

qualité».

Des modifications

ont été apportées au système

qualité au fil des ans, suivant l’évolution du

référentiel, mais également suivant

l’évolution de la réglementation en vigueur.

Aujourd'hui, alors que le Service des Equipements

Biomédicaux vient de renouveler sa certification, il

pérennise et renforce encore sa démarche qui

couvre l'ensemble de ses activités, la direction du

centre hospitalier universitaire d'Angers s'engage naturellement

à ses côtés.

La certification ISO

9001 a pour objet de certifier que le

système d’assurance qualité d’une entreprise est

conforme aux exigences de ce référentiel. La norme

ISO 9001 : 2008 est utilisée pour évaluer la capacité de

l’organisme à satisfaire les exigences de ses clients,

les exigences légales et réglementaires, ainsi que

les exigences de l’organisme lui-même. La certification

n’est attribuée qu’après analyse rigoureuse du

système qualité de l’entreprise candidate. Les

organismes certificateurs s’assurent par des audits externes de

suivi que le système certifié est effectivement

appliqué et maintenu dans le temps.

Une fois par an, des

audits de suivi sont effectués par un organisme

indépendant (ex : AFAQ

), désigné par la direction de

l’établissement. Tous les trois ans un audit permet le

renouvellement de la

certification.

Issu de

l’évolution de la norme ISO 9001 : v. 1994 assurance

qualité pour pérenniser et démontrer la

qualité puis ISO 9001 : v. 2000 management de la

qualité, l’ISO 9001 : v. 2008 permet de piloter la

qualité, elle intègre l’amélioration

continue dans le but de satisfaire les clients. C’est un outil

de développement stratégique et

opérationnel, une base de développement efficace

de démarche qualité, une méthode

d’amélioration continue des performances, un bon moyen

pour atteindre l’excellence. Le mot d’ordre est l’exigence pour

satisfaire.

Les 8 principes du

management de la qualité sont :

L’écoute

client ; le leadership ; l’implication du

personnel ; l’approche processus ; le management par

approche système ; l’amélioration

continue ; l’approche factuelle pour la prise de

décision ; les relations mutuellement

bénéfiques avec les fournisseurs.

Le système de

management de la qualité du référentiel ISO

9001 : v. 2008 :

Figure n° 11: SMQ ISO 9001

[F11]

Les exigences du référentiel :

-

Etablir un système

de management de la qualité (manuel

qualité ; système

documentaire).

-

Les responsabilités de la

direction (l’engagement de la direction ; l’écoute

client ; définir une politique

qualité ; planifier la

mise en œuvre ; gérer le système ;

mener des revues de direction).

-

Manager les ressources

(matérielles ; humaines ; infrastructures,

environnement de travail).

-

Piloter les processus (relatifs aux

parties intéressées ; achats ;

maîtrise des dispositifs de

mesure et de surveillance).

-

Mesures, analyses et

améliorations (planification ; mesure et

surveillance ; maîtrise des non

conformités ; analyse des

données ; amélioration).

Une grille d’évaluation ISO 9001 version 2000 a

été élaborée par un groupe

d’étudiantes pour leur projet d’intégration

en MASTER Management de la qualité

à l’UTC en 2006-2007 [R13]

Ce Manuel décrit

les dispositions générales prises par le Service

des Equipements Biomédicaux en matière

d'assurance qualité, conformément aux exigences

de la norme ISO 9001 : 2008.

La direction du CHU indique en

avant propos « qu’elle réaffirme tout

l’intérêt qu’elle accorde à la

démarche de progrès

conduite par le SEB ».

Ce document écrit

explicite les missions du service, ses relations avec les

parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources

dont il dispose et son positionnement dans l'organigramme de

l'établissement.

Le MAQ détermine la politique

qualité du SEB, défini son

rôle et ses objectifs

qui sont :

-

la satisfaction des unités de

soins et services médico-techniques qui

constituent ses "Clients"

-

Les doter d’équipements

biomédicaux conformes à leur besoin

et à leur activité

-

Leur donner les moyens de

les utiliser en toute sécurité

-

Leur apporter l’assurance de

pouvoir compter sur eux, quel qu’en soit le moment et

à un niveau constant de

performance

La mise en œuvre de

cette politique qualité s'appuie sur le triptyque

suivant :

-

une écoute client

continue, l'engagement fort de l'équipe, une

organisation adaptée.

Y est

décrit en détail l’organisation du

système qualité et les différents

processus composant ce système (voir détail : paragraphe 3

« SMQ »

chapitre D)

La

politique de maintenance du SEB est décrite dans un

document écrit qui complète et approfondit le

manuel d’assurance qualité sur les aspects de

maintenance des équipements

biomédicaux.

Dans le but de contribuer à la

qualité des soins dispensés et à la

satisfaction des patients, ses objectifs sont :

-

Connaissance des

équipements présents sur

l'établissement (inventaire)

-

Maîtrise de

l'état et des fonctionnalités de ces

équipements (maintenance)

-

Garantie de la

sécurité des patients et

des utilisateurs (gestion des risques)

Fondée sur

l’aspect réglementaire, la PMB tient

compte

des textes officiels sur lesquels elle s’appuie,

notamment :

-

L’obligation de maintenance

et de contrôle qualité des dispositifs

médicaux

(Décret n°2001-1154 du 5

décembre 2001)

-

La Matériovigilance

et la certification v.2010 : maintenance et gestion des

risques

(Décret n°96-32 du 15 janvier 1996

et Le critère

8K du référentiel de la HAS)

-

Les réglementations particulières

concernant la gestion d’équipements médicaux

particuliers

Pour les dispositifs

médicaux visés par ces textes, les

missions du SEB sont :

-

Conserver

la

maîtrise du parc

en maîtrisant

l'inventaire :

en privilégiant le renouvellement

régulier des équipements et

l’homogénéité du parc, en planifiant le

renouvellement régulier des

équipements onéreux. Il doit disposer d’un

inventaire des dispositifs

médicaux, tenu à jour.

-

Cibler

maintenance

préventive, contrôle qualité et

métrologie : il

doit définir et mettre en œuvre une organisation

destinée à s’assurer de l’exécution

de la maintenance et du contrôle qualité

interne ou externe des dispositifs médicaux

-

Allier

maintenance

interne et externe :

en garantissant

l’obligation de maintenance par une contractualisation des

conditions de maintenance avec les fournisseurs et en développant

la

maintenance interne et particulièrement la

maintenance préventive.

-

Appliquer

les exigences de sécurité du

système d’information de

l’établissement.

-

Assurer

la traçabilité de

toutes les opérations de maintenance et

de contrôle qualité : en

enregistrant toutes les

interventions internes ou externes dans le logiciel GMAO

(ASSETplus), en sauvegardant et archivant

régulièrement sur le réseau informatique

de l’établissement.

Ce

document explicite l’organisation concrète de la

maintenance et des contrôles qualité (voir détail : paragraphe 4

« secteur technique » du chapitre

B).

Pour

réaliser

son activité technique, le SEB dispose

d'équipements de contrôle, de mesure, et

d’essai (ECME). Ces

équipements font l'objet d'un suivi particulier

sous la responsabilité d'un technicien. De

façon périodique ces équipements

sont adressés à des laboratoires de

métrologie pour vérifier leur aptitude

à réaliser des mesures correctes.

Un

système documentaire a été

constitué par le SEB, il documente

l’organisation du service et les procédures

techniques (voir

détail : paragraphe 4

« le système

documentaire » dans le chapitre D).

La mise sous assurance qualité

(ISO 9001) depuis une quinzaine d'années de cette

activité apporte un cadre

garantissant maintien des performances et

préoccupation d'amélioration constante.

[*]

( Détail du paragraphe

1chapitre D)

Le SMQ

est

composé de processus qui correspondent aux

activités effectuées par le SEB.

Les prestations offertes par le SEB à ses clients,

correspondent aux processus

orientés clients,ils sont au nombre

de 4 :

-

Processus

achats,

investissements et installation des

équipements neufs :

Préparation

du

plan annuel ; la

préparation et la réalisation de

l’achat ; la mise en

service.

-

Processus

approvisionnement en

pièces détachées, accessoires

et consommables pour les équipements

médicaux :

Achats

réglementés

par le code des marchés ; préparation et

planification des achats ; suivi, sélection et

évaluation des fournisseurs ; Livraison dans les

services.

-

Processus

maintenance des équipements :

Interventions

préventives,

curatives et correctives internes et

externes et leur suivi ; utilisation du logiciel GMAO.

-

Processus

matériovigilance et

évènements indésirables

(MV/EI) :

Un guide local

décrit l’organisation ; un correspondant local

est responsable du processus ; gestion des alertes

sanitaires ; le traitement des

évènements indésirables est

intégré au processus.

Ces processus

"orientés clients" nécessitent pour être mis

en œuvre des moyens de diverses natures. Ces

moyens leurs sont apportés par les

processus

support, ils sont au nombre

de 3 :

-

Processus

gestion

des ressources humaines (GRH) :

Gestion

des plannings ; formations ; définition des

rôles du personnel ; recrutement.

-

Processus

gestion

des ressources matérielles

(GRM) :

Organiser ;

classer ;

entretenir ; mettre à jour : Locaux ;

espace de travail ; outillage ;

véhicules ; matériel de test ;

informatique ; documents divers ;

bibliothèque technique ; pièces

détachées …

-

Processus suivi

réglementaire

(SR) :

Lecture et analyse

des nouvelles règles ; choix et organisation des

actions à mettre en œuvre pour

appliquer

ces règles

Le management de la qualité, repose

sur un dernier processus :

-

Processus

management

et pilotage (pilot) :

Assurer

l'organisation

générale, la planification et

l'amélioration continue des

activités processus clients ou supports ; il

intègre le management des ressources ; la

détermination et la planification des objectifs et

projets ;

la surveillance des dérives

et l’engagement d’actions d’améliorations ;

définition des objectifs généraux

déclinés en objectifs secondaires

attachés à chaque processus.

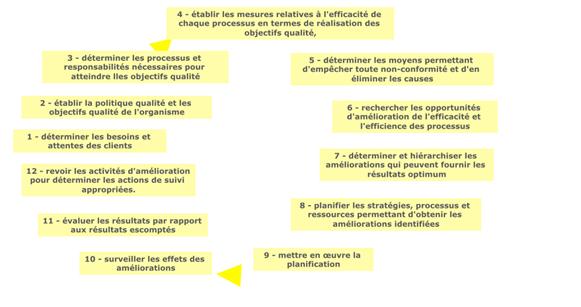

Chaque processus

intègre son "mécanisme" d'amélioration

continue avec la fixation d'objectifs et

d'indicateurs de performance, la planification des objectifs et

des actions d'amélioration, leur mise en œuvre et enfin

lors des revues de direction

l'évaluation de ces améliorations.

Figure

n° 12: SMQ du SEB [F12]

Le

chef du service biomédical est responsable de

l’ensemble du système qualité.

[*]

(Détail

du paragraphe 2 chapitre D)

Le système

documentaire est un maillon important du système

qualité, il est structuré selon les règles

de l’établissement, c’est à dire que les documents

respectent le format d’écriture utilisé dans

l’établissement. Il est hiérarchisé selon

un schéma classique : PR. DO. DI. FO.

Il documente

l'organisation du service et les procédures techniques,

il intègre le Manuel d'Assurance Qualité, la

Politique de Maintenance, les Procédures, les Documents

Opérationnels, les Documents d'Information et les

Formulaires d'enregistrements.

a) Les procédures (PR) :

Dans la norme ISO 9001, très peu de

procédures sont requises, 6 au total. Le SMQ en compte

27, il en compte moins que par le passé et ce chiffre

tend à diminuer, certaines procédures

évoluent et deviennent des documents

opérationnels. Elles décrivent comment prendre en

charge une prestation.

b) Les documents opérationnels (DO) :

Ils sont rédigés par les

techniciens afin de formaliser les actions à

réaliser lors

d’une opération technique, sous forme de modes

opératoires, ils permettent d’aider à la

réalisation de cette action. Ils peuvent être

modifiés ou remplacés suivant les besoins.

c) Les documents d’informations (DI) :

Ce sont généralement des

documents partagés, ils sont présents sur

l'Intranet du CHU, ils informent sur les prestations

délivrées par le SEB et les

moyens de faire appel à ses services. Ils constituent la

base de la contractualisation SEB / Services de soins et

médico-techniques. Ils sont sécurisés pour

ne pas être modifiés sous format PDF.

d) Les formulaires (FO) :

Ils servent à l’enregistrement des

opérations techniques.

Dans le but de maintenir les performances et dans un

souci d’amélioration continue du SMQ, afin de satisfaire

au mieux les attentes de ses clients et répondre aux

exigences réglementaires et légales, le SEB

s’appuie sur des moyens de surveillance intégrés

dans le processus « management et

pilotage » détaillés ci-dessous.

Le Responsable du

service organise, au moins une fois par an, une revue de

direction. Cette revue est un élément essentiel du

processus "Management et pilotage".

Elle vise à

étudier l'adéquation de la politique

qualité et à évaluer l'efficacité du

SMQ, la prévention des non-conformités, la

réduction des dysfonctionnements et l'atteinte des

objectifs fixés.

Un compte rendu validé

par le responsable du service reprend les décisions et

actions à mettre en œuvre et en conclusion analyse la

pertinence et l'efficacité du SMQ. C'est dans le

compte-rendu de la revue de direction que figurent les nouveaux

objectifs qui sont arrêtés chaque année.

Pour mesurer le

niveau de satisfaction du client, plusieurs outils de

contrôle sont utilisés :

- Enquête

annuelle auprès des clients

-

Enregistrement

des réclamations émanant des clients

-

Collecte

des suggestions émises par les clients lors de ces

rencontres

-

Information

enregistrée lors des réunions de travail

SEB/Service Clinique ou Médico-technique

L'analyse

de ces données permet d'identifier les points cruciaux

à améliorer.

En début

d’année, le chef de service avec le responsable

« Audit Interne » effectuent la

planification des différents audits (environ 3 à 5

audits processus et 2 à 3 audits ciblés par an) et

désignent les auditeurs parmi le personnel

biomédical formé pour cela, un ingénieur et

un technicien par groupe de travail.

Les audits internes

sont organisés sous deux formes :

« audits de processus » qui ont pour but

de vérifier la bonne exécution et le suivi des

actions et projets d’amélioration ainsi que le suivi des

indicateurs liés au processus, puis les

« audits ciblés » qui analysent la partie

opérationnelle (ex : saisie GMAO ; transmission

des informations entre techniciens …)

Ils font l'objet d'un rapport d'audit qui est

présenté lors d’une réunion de service. Un

bilan annuel est effectué en revue de direction.

Les

non-conformités peuvent concerner les prestations de

l’activité technique de l’atelier ou bien le dispositif

médical lui-même. Elles sont mises en évidence

par les réclamations clients, les audits internes, les

contrôles et essais et font l'objet d'enregistrements.

Toute non-conformité détectée donne

lieu à une solution immédiate visant à

obtenir la satisfaction du client. Après analyse cela

peut déboucher sur une action corrective pour

éliminer les causes et éviter que les

non-conformités ne se reproduisent. Une action

préventive est engagée si cela justifie une

démarche organisée, afin d’éliminer les

causes potentiels. Ces actions (réglées en

quelques jours) ou projets (durée plus longue) seront

suivis lors de réunions.

Des indicateurs

d'activité et de performance permettent d'assurer la

surveillance des différents processus. Ils sont

analysés afin de pouvoir mettre en place des mesures

correctives si nécessaire, une information est faite lors

de réunion de service.

Les outils statistiques permettent aux responsables de

suivre le système en place à travers des

indicateurs simples qui sont analysés et commentés

lors de la réunion hebdomadaire du management SEB, des

réunions d'atelier et de la revue de direction.

Afin de suivre et d’obtenir des

prestations de qualité de la part des

fournisseurs, des évaluations sous forme de

notations sont effectuées par le responsable

maintenance lors des mises en services de matériel

neuf, mais également lors de litiges

déclenchés par les techniciens. Le fournisseur

est informé s’il est mal noté, cette note (sur

20) tient compte des délais de livraisons, de la

qualité de la prestation de mise en service... Une

graduation de pondération (mineure ;

grave ; majeure) permet d’attribuer un coefficient de

satisfaction (A= content ; B ; C) au fournisseur

en fonction de la gravité des litiges, le fournisseur

est tenu au courant par des relances, avant l’envoi d’un

courrier en recommandé s’il n’est pas réactif.

Les fournisseurs les plus mal notés sont

écartés de la liste des prestataires.

Cette évaluation est

primordiale parce qu’elle va permettre de mesurer les performances

des pratiques et le niveau de maturité des processus du

système qualité. Elle est donc essentielle

pour :

-

Identifier

les

axes d’améliorations permettant de progresser.

-

Démontrer

la

qualité rendue et perçue des prestations.

L’auto-évaluation est un examen

effectué en interne par le service. Elle évalue

l’efficacité et l’efficience du système afin de

connaître ses points forts et les points à

améliorer. C’est le meilleur outil d'amélioration

continue promu par tous les référentiels

internationaux relatifs à la qualité.

Pour cela j’ai à ma disposition 2 grilles

d’autodiagnostic, ces grilles existent avec deux systèmes

de cotation :

-

Une

grille avec une échelle de véracité pour

une démarche de conformité.

-

Une grille

avec une échelle de maturité pour une

démarche de progrès.

La grille en véracité

permettra le comparatif entre services et la grille en

maturité permettra de montrer le niveau de

maturité du système de management de la

qualité du SEB.

Le référentiel

qualité ISO 9001, utilisé par le SEB d’Angers, est

un référentiel qualité

générique qui peut servir pour divers corps de

métiers, alors que le guide des bonnes pratiques en

ingénierie biomédicale est basé sur

l’activité biomédicale. Même si ISO 9001

n’est pas le référentiel de base des grilles,

celles-ci devraient permettre une évaluation plutôt

réaliste car le guide est compatible avec la norme.

L’échelle de maturité

présente l’avantage d’être plus

nuancée que l’échelle de véracité.

Plus affinée, elle va donc mieux expliciter les

états constatés des processus. L’évaluation

porte sur les processus et non pas sur les critères de

réalisation, malgré le fait qu’il y ait moins

d’évaluation à porter (48 au lieu de 212) la

subtilité de cette nouvelle échelle fait que

l’auto évaluation ne sera pas forcément plus

rapide.

Les niveaux d’appréciation de la maturité

d’un processus peuvent être les suivants :

1)

Absent (0%):

aucune activité n’est réalisée pour ce

processus

2)

Aléatoire (20%) : les

activités sont réalisées implicitement sans

être toujours mises en œuvre complètement et dans

les délais.

3)

Défini (40%): les

activités sont définies explicitement et mises en

œuvre dans les délais, sans être forcément

tracées.

4)

Maîtrisé (60%):

les activités réalisées sont efficaces,

tracées dans leur cheminement et leurs

résultats.

5)

Optimisé (80%): les

activités réalisées sont efficientes et

induisent des améliorations qui sont effectivement mises

en œuvre.

6)

Mature (100%): les

activités réalisées ont une excellente qualité

perçue, elles anticipent les attentes et innovent

dans les services rendus.

Le niveau 6 de l’échelle

de véracité (Vrai Prouvé = 100%) ne peut

que correspondre au niveau 4 de l’échelle de

maturité (Maîtrisé = 60%).

L’échelle de maturité permet donc de

faire évoluer ces pratiques en les amenant vers

l’efficience en induisant des améliorations et vers la

qualité perçue en anticipant les attentes et

innovant dans les services rendus, niveaux 5 (80%) et 6 (100%).

L’évaluation avec une échelle de

maturité s’inscrit dans une démarche de

progrès.

Les résultats obtenus

sont affichés sur 4 cartographies radars

différentes :

- 1

cartographie de la moyenne des 9 bonnes pratiques.

- 1 cartographie pour chacun des 3

modules de bonnes pratiques.

Cartographie

de

la moyenne des 9 bonnes pratiques :

La cartographie radar des bonnes pratiques

permet une lecture claire et synthétique des

résultats obtenus.

Cette

cartographie donne une vision globale des performances et de la

maîtrise des pratiques biomédicales, elle permet de

se situer par rapport à un référentiel et

de connaître l’état des pratiques (BP).

Les 9 bonnes pratiques sont représentatives

du métier, elles sont :

-

Identifiables

facilement

en processus métier : au nombre de 48.

-

Cohérentes

avec

les modèles de management par la qualité.

Figure n° 14: Tableau des 9 BP

[F14]

Figure n° 15: Cartographie des 9 BP en

maturité [F15]

Sur cette cartographie, on

constate que :

·

Le niveau de maîtrise des BPM est compris entre

60% et 75%.

·

Le niveau de maîtrise des BPO est compris entre

60% et 62%.

·

Le niveau de maîtrise des BPR est compris entre

62% et 67%.

On s’aperçoit

que les

activités réalisées sont efficaces,

tracées dans leur cheminement et leurs résultats.

Ces résultats

correspondent

à un niveau de conformité et s’orientent dans une

démarche de progrès. Pour pouvoir

déterminer les actions à améliorer, une

étude des cartographies de chaque module en particulier

est nécessaire.

Cartographie du module des

bonnes pratiques de management (BPM):

Ce module

comporte :

-

La BPM1

manager le service et la communication

-

La BPM2

manager la mesure du succès

-

La BPM3

manager l’innovation et le progrès

Il explicite

le Sens :

-

Définir

les mots permet de

bien expliciter « de quoi on parle ».

-

Préciser

les enjeux associés

aux bonnes pratiques afin d’en démontrer leur

utilité et leur pertinence.

-

Définir

les objectifs

recherchés à travers les bonnes pratiques afin

d’en dresser les processus structurant à mettre en œuvre

et à décliner en tâches de

réalisation

-

Favoriser

l’amélioration continue des bonnes

pratiques.

Il

intègre les éléments de :

-

Décision :

stratégie.

-

Direction.

-

Pilotage :

définir une politique (mission et vision), des objectifs

et une stratégie.

-

Innovation :

permet de favoriser les démarches créatives

managériales et opérationnelles.

-

Communication :

comprendre et se faire comprendre des autres.

Il comporte

les principaux éléments associés à

la qualité perçue du service

biomédical :

-

Identification

et mesure de l’impact des missions et engagements de service.

-

Mise en

œuvre d’une dynamique de progrès.

Cette cartographie

identifie le niveau de maturité des processus de

management, elle permet d’identifier les axes

d’amélioration à réaliser dans ce domaine.

Figure 16 : cartographie

des BPM en maturité du SEB [F16]

Sur cette

cartographie on constate que:

·

Certains processus sont absents ou

aléatoires :

- PR 8 le SEB s’auto-évalue

périodiquement avec une grille d'autodiagnostic sur l’ensemble de

ses activités.

Avec un résultat de 0%,

aucune activité n’est réalisée pour ce

processus.

- PR 9 le SEB pratique le

benschmarking.

Avec

un résultat de 20%, les activités

sont réalisées implicitement sans être

toujours mises en œuvre complètement et dans les

délais.

·

Certains processus sont

maîtrisés :

- PR 3 le SEB développe sa

communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs et

PR 11 le SEB propose des axes

d’améliorations.

Avec

un résultat de 60%, les activités

réalisées sont efficaces,

tracées dans leur cheminement et leurs résultats.

·

La plupart des processus sont

optimisés :

- PR 2 le SEB définit sa

politique et connaît ses objectifs ; PR 4 le SEB

revoit périodiquement les bilans de ses actions et le

sens de ses missions; PR

5 le SEB définit et maîtrise ses

indicateurs de performance clés; PR 6 le SEB

exploite les données factuelles issues de ses

écoutes des parties prenantes; PR 7 le SEB

réalise périodiquement des audits internes; PR 10 le SEB

veille aux évolutions de son métier et de ses

prestations; PR 12 le

SEB favorise les démarches créatives,

managériales ou opérationnelles; PR 13 le SEB

met en œuvre des innovations et mesure leurs effets; PR 14 le SEB capitalise les

progrès dans ses pratiques professionnelles.

Avec un

résultat de 80%,

les activités réalisées sont efficientes et

induisent des améliorations qui sont effectivement mises

en œuvre.

·

Ce processus est

mature :

- PR 1 le service

connaît sa raison d’être et ses missions.

Avec un

résultat de 100%,

les activités réalisées ont une excellente

qualité

perçue, elles anticipent les attentes et innovent

dans les services rendus.

Les axes d’amélioration prioritaires sont :

1. Effectuer des

auto-évaluations régulières via une

grille d’autodiagnostic, actuellement les

évaluations sont effectuées en revue de direction

et par des audits internes.

Pratiquer régulièrement

le benschmarking avec d’autres services biomédicaux. Remarque : Le

service biomédical d’Angers étant pionnier dans le

domaine du management de la qualité, son niveau

d’avancement ne l’incite pas naturellement à copier les

autres services, où occasionnellement, mais il peut

éventuellement faire profiter de son expérience les

services demandeurs, ce qu’il fait volontiers quand il est

sollicité par d’autres établissements.

3. Développer son leadership et

sa communication auprès des services par le

biais du journal interne ou en publiant des bilans

d’activités auprès des services.

Cartographie

du module des bonnes pratiques d’organisation

(BPO) :

Ce module

comporte :

-

La BPO 1

organiser les interfaces.

-

La BPO 2

organiser la qualité attendue.

-

La BPO 3

organiser les ressources.

Il organise

le Soutien :

-

Identifier

les parties prenantes aux bonnes pratiques en

précisant leurs caractéristiques (interne ou

externe, direct ou indirect, partenaire ou support, client ou

fournisseur)

-

Identifier

les ressources (interne ou

externe) nécessaire à la réalisation des

bonnes pratiques.

Il

explicite :

-

La bonne

gestion des ressources

-

La mesure des résultats obtenus et leur

analyse

Il comporte

les éléments clés de l’efficience d’un

service biomédical :

-

Allocation

optimale des ressources

-

Analyse des

services rendus par rapport à ceux attendus

-

Identification

des améliorations

Cette cartographie représente le niveau de

maturité des processus d’organisation, elle permet

d’identifier les axes d’amélioration à

réaliser dans ce domaine.

Figure 17

: cartographie des BPO en maturité du SEB [F17]

Sur cette

cartographie on constate que :

·

Ce processus est effectué

aléatoirement :

- PR 31 le SEB est vigilant sur

les ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Avec

un résultat de 20%, les activités

sont réalisées implicitement sans être

toujours mises en œuvre complètement et dans les

délais.

·

Ces processus sont

définis :

- PR 26 le SEB entretien un

partenariat mutuellement bénéfique et PR 29 le SEB gère ses

infrastructures.

Avec

un résultat de 40%,

les

activités sont définies explicitement et mises en

œuvre dans les délais, sans être forcément

tracées.

·

Quelques processus sont

maîtrisés entièrement :

- PR 15 le SEB détermine

les attentes critiques des parties prenantes; PR 16 le SEB identifie et valide

les processus d'interfaces; PR 22 le SEB veille

continûment à son efficacité sur la

qualité attendue;

PR 25 le SEB valorise

les compétences; PR 30 le SEB est vigilant sur les

conditions et risques au travail.

Avec

un résultat de 60%,

les

activités réalisées sont efficaces,

tracées dans leur cheminement et leurs résultats.

·

Une grande partie des processus sont

optimisés:

- PR 17 le SEB anticipe les

risques aux interfaces;

PR 18 le SEB veille

à la mise en œuvre et communique auprès du

personnel concerné;

PR 19 le SEB

développe l'autonomie et les capacités de son

personnel en qualité; PR 21 le SEB gère son

système documentaire; PR 23 le SEB gère son

personnel; PR 24 le

SEB favorise la

formation du personnel;

PR 27 le SEB

gère ses fournisseurs; PR 28 le SEB optimise ses

ressources financières ou budgétaires.

Avec

un résultat de 80%,

les

activités réalisées sont efficientes et

induisent des améliorations qui sont effectivement mises

en œuvre.

·

Ce processus est mature :

- PR

20 le

SEB organise son système de management de la

qualité.

Avec

un résultat de 100%,

l’activité

réalisée à une excellente qualité

perçue, elle anticipe les attentes et innove dans

les services rendus.

Les axes d’amélioration prioritaires sont :

1.

Etre plus vigilant sur les

ressources naturelles et la protection de l’environnement

en :

- Maîtrisant

sa

consommation et son impact environnemental dans ses

activités quotidiennes et dans le choix de ses

fournisseurs.

- Assurant

le suivi des équipements réformés.

-

Gérant ses déchets.

2. Améliorer

son

partenariat avec d’autres services biomédicaux ou

associations en :

-

Etablissant des relations mutuellement bénéfiques.

- Mettant

en commun ses ressources et son savoir-faire.

- Partageant

des

informations.

3. Gérer

ses infrastructures en :

- Respectant

la

réglementation dans ce domaine.

- Adaptant

et équipant les locaux aux différentes missions du

service.

- Créant des zones spécifiques

clairement identifiées (marquage au sol, affichage).

- Identifiant

et

minimisant les risques potentiels.

4. Elaborer

une

cartographie du processus d’interfaces afin que tout acteur

concerné par les activités critiques puisse

connaître les taches attendues.

5. Pratiquer

le

benschmarking périodique sur des systèmes

qualité similaires.

6.

Classer et rendre

accessible au personnel du service le registre de

prévention des risques au travail.

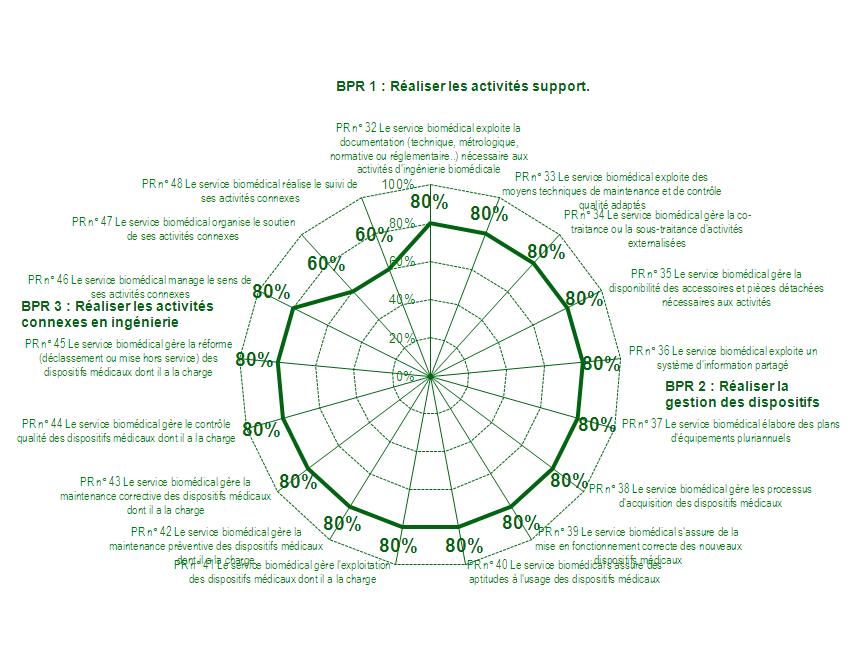

Cartographie du module des bonnes pratiques

de réalisation (BPR) :

Ce module

comporte :

-

La BPR 1

Réaliser les activités supports

-

La BPR 2

Réaliser la gestion des dispositifs médicaux

-

La BPR 3

Réaliser les activités connexes en

ingénierie biomédicale

Il

maîtrise le Suivi :

-

Définir

les processus correspond

à expliciter l’enchaînement des actions afin de

produire le résultat attendu des bonnes pratiques.

-

Identifier

les tâches avec des critères de

réalisation permettant de considérer que les

bonnes pratiques sont réalisées avec

succès.

-

Evaluer la

performance des bonnes

pratiques en s’appuyant sur les dimensions

génériques d’efficacité, d’efficience et de

qualité perçue.

Crucial, ce module est le cœur du

métier de l’ingénierie biomédicale:

-

Il

précise les bonnes pratiques nécessaires à

la livraison des services définit par les missions.

-

Il est

à la source de la mesure de l’efficacité

perçue du service biomédical.

Pour un

service n’ayant jamais fait de démarche qualité,

commencer par les bonnes pratiques de réalisation est

plus judicieux. En effet, les critères de

réalisation sont les fondements du métier et

correspondent plus aux pratiques effectuées au quotidien,

contrairement au management et à l’organisation qui ne

sont pas des concepts forcément familiers à tous.

Cette cartographie

identifie le niveau de maturité des processus de

réalisation, elle permet d’identifier les axes

prioritaires d’amélioration à réaliser dans

ce domaine.

Figure 18 : cartographie des BPR

en maturité du SEB

[F18]

Sur

cette cartographie on constate que:

La plupart des

processus réalisés sont efficients et induisent

des améliorations qui sont effectivement mises en œuvre

·

2 processus sont

maîtrisés :

- PR 47 le SEB organise le soutien

de ses activités connexes et PR 48 le SEB

réalise le suivi de ses activités connexes.

Avec

un résultat de 60%,

les

activités réalisées sont efficaces,

tracées dans leur cheminement et leurs résultats.

·

Les 15 autres processus sont

optimisés :

- PR 32 Le SEB exploite la

documentation (technique, métrologique, normative ou

réglementaire..) nécessaire aux activités

d'ingénierie biomédicale, PR 33 Le

SEB exploite des moyens techniques de maintenance et de

contrôle qualité adaptés, PR 34 Le SEB

gère la co-traitance ou la sous-traitance

d'activités externalisées, PR 35 Le SEB

gère la disponibilité des accessoires et

pièces détachées nécessaires aux

activités, PR 36

Le SEB exploite un système d'information partagé,

PR 37 Le SEB

élabore des plans d'équipements pluriannuels, PR 38 Le SEB

gère les processus d'acquisition des dispositifs

médicaux, PR 39

Le SEB s'assure de la mise en fonctionnement correcte des

nouveaux dispositifs médicaux, PR 40 Le SEB s'assure

des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux,

PR 41 Le SEB

gère l'exploitation des dispositifs médicaux dont

il a la charge, PR 42

Le SEB gère la maintenance préventive des

dispositifs médicaux dont il a la charge, PR 43 Le SEB

gère la maintenance corrective des dispositifs

médicaux dont il a la charge, PR 44 Le SEB

gère le contrôle qualité des dispositifs

médicaux dont il a la charge, PR 45 Le SEB

gère la réforme (déclassement ou mise hors

service) des dispositifs médicaux dont il a la charge, PR 46 Le SEB manage le

sens de ses activités connexes.

Avec un résultat de 80%, les

activités réalisées sont efficientes et

induisent des améliorations qui sont effectivement mises

en œuvre.

Les axes

d’amélioration prioritaires sont :

- Réaliser

le suivi des activités connexes (matériovigilance)

en :

- Elaborant

une

cartographie du processus de matériovigilance permettant

de situer les éléments pertinents.

- Organiser

le soutien des activités connexes en :

- Veillant à la

sécurité de l’environnement de travail pour la

santé du personnel et en contribuant à la

protection de l’environnement et des ressources naturelles.

-

Gérer le

contrôle qualité des dispositifs médicaux

en :

- Communiquant la

planification des contrôles au service en charge de la

qualité.

- Gérer

l’exploitation des dispositifs médicaux en : (Ces critères sont à l’étude et

partiellement réalisés).

- Dressant

une

liste des dispositifs critiques en cohérence avec les

règlements existants.

- Qualifiant

et

quantifiant la criticité afin de permettre la comparaison

entre services.

- Prévoyant

avec

les parties prenantes, un processus d’exploitation des DM

critiques et des alternatives en cas de problèmes.

Figure

n° 19: Tableau de synthèse [F19]

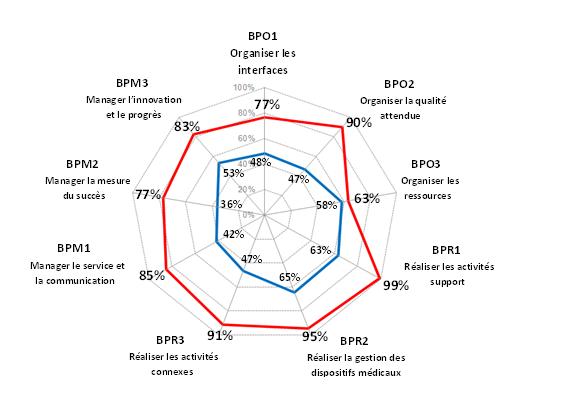

La comparaison porte sur les

résultats d’autodiagnostics avec une grille en

véracité, entre le SEB et un service non

certifié. L’évaluation

avec une échelle de véracité s’inscrit dans

une démarche de conformité, elle est moins

nuancée que l’échelle de maturité, mais

elle est conseillée dans un premier temps pour les

services qui ne sont pas habitués à

s’auto-évaluer. C’est pourquoi je l’utilise pour la

comparaison avec un service non certifié qui s’est

évalué pour la première fois.

L'ensemble qui compose cette grille

d’autodiagnostic est décliné selon 3 modules, 9

bonnes pratiques et 48 processus associés chacun à

des critères de réalisation (212 au total).

Les critères de

réalisation sont les fondements du métier et

correspondent plus aux pratiques effectuées au quotidien.

Chaque critère de réalisation composant

un processus est affecté au même coefficient de

pondération. L’évaluation de ces critères

de réalisation se fait en sélectionnant un menu

déroulant suivant 6 niveaux de

véracité:

1)

Faux

unanime (0%): A l'unanimité, on peut dire que

l'action n'est pas réalisée

2)

Faux (20%): Une personne au moins considère

que l'action est en partie réalisé

3)

Plutôt

faux (40%): Rien ne permet d'identifier la

réalisation de l'action

4)

Plutôt

vrai (60%): L'action est

réalisée de manière aléatoire

5)

Vrai (80%): L'action est systématiquement

réalisée

6)

Vrai

prouvé (100%): La réalisation de l'action est

systématique et peut être prouvée

La comparaison entre

services est une méthode très parlante qui va me

permettre de montrer le succès et l’efficacité

d’une démarche de conformité. Je précise

que le service non certifié qui a accepté cette

comparaison, n’a jamais entamé de démarche de

conformité.

En bleu les résultats du service non

certifié et en rouge ceux du SEB.

Cartographie des 9 bonnes pratiques

Figure 20 : cartographie des 9 BP en

véracité [F20]

Figure n° 21 : Tableau de

comparaison [F21]

(Consultez les

cartographies des modules en annexe)

On constate un écart important dans la mise en

œuvre et la traçabilité des pratiques, ces

écarts sont dues sans aucun doute au fait que la

certification exige de la part du service une maîtrise

complète du métier. Même si implicitement

beaucoup d’activités sont réalisées dans le

service non certifié, elles ne sont pas tracées

dans leur cheminement contrairement au SEB.

Les apports de la

certification :

-

Une vision plus claire du

métier.

-

Une organisation plus structurée

du service.

-

Etre en accord avec la

réglementation en vigueur.

-

Améliorer la qualité du

service rendu.

-

Avoir une meilleure maîtrise des

pratiques.

-

Reconnaissance auprès de la

direction de l’établissement.

-

Garantir la qualité des soins et

la sécurité des patients et utilisateurs.

-

Une image très positive par

rapport aux établissements concurrents.

-

Confiance de

la clientèle ainsi que de la tutelle.

-

Une efficacité reconnue des

actions de qualité.

-

Assurer la pérennité du

service.

Les

contraintes :

-

Devoir écrire ce que l’on fait

(ce qui n’est pas l’activité première chez un

technicien).

-

Etre rigoureux pour conserver la

certification dans le temps.

-

Suivre et mettre à jour la

veille réglementaire pour respecter la

législation.

-

Impliquer tout le personnel du service et le

motiver.

Le

plus difficile pour un service une fois

certifié c’est de le

rester !

Lors de ce stage

j’ai pu découvrir les services de l’établissement

et participer à certaines interventions avec les

techniciens. Entre autre :

-

Le contrôle qualité d’un

échographe modèle LOGIQ E de G.E avec un

fantôme modèle GAMMEX RMI 403

-

La configuration réseau de

certains PC d’automates de laboratoire en vue du

déménagement au PBH.

-

Le démontage et le

repérage des branchements des dispositifs médicaux

des différents laboratoires avant le

déménagement, ainsi que le remontage au PBH.

-

Le changement d’une vanne V10 sur le

bloc de régulation d’un ventilateur d’anesthésie

modèle JULIAN

et les contrôles de performances associés.

-

La maintenance préventive des

moniteurs PHILIPS modèle MP50 avec l’ECME et le logiciel

ANSUR.

-

La décennale des caissons

hyperbares.

Le contrôle

décennal est obligatoire, il permet de maintenir un

niveau de sécurité et de qualité primordial

pour les appareils à hauts risques.

L’unité hyperbare compte:

un sas de liaison de 10m3

entre les caissons et l’extérieur, un pupitre de

commande, un caisson hyperbare de 20 m3 et un caisson de 30

m3.

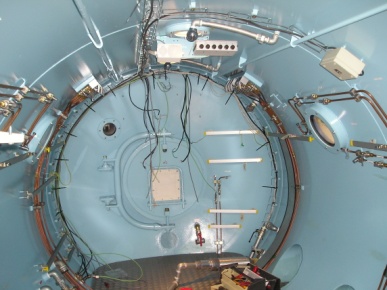

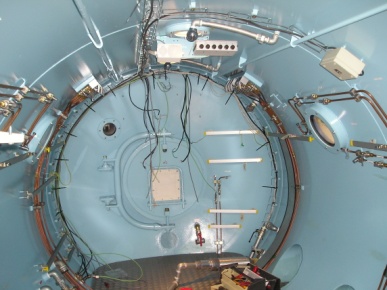

Figure 20 :

Caissons hyperbares [F22]

Figure 23 : Pupitre de commande [F23]

Figure 24 : intérieur caisson[F24]

retour sommaire

Description succincte des

différentes phases du contrôle décennal

des caissons hyperbares:

Pour cela l’établissement

a fait appel à une société

extérieure la STE COMEX de Marseille,

spécialisée dans la maintenance des sous-marins

et caissons. Sous la responsabilité de

l’ingénieur des services techniques, la maintenance

consiste à contrôler

l’étanchéité des caissons à une

pression en eau maximale de 9 bars. Lors de leur utilisation,

les caissons fonctionnent à une pression en air de 1,5

bar, mais ils sont prévus pour une utilisation en toute

sécurité à 6 bars. Durant cette

maintenance qui a durée 3 semaines pour un coût

de 75 000 euros, divers pièces ont

été changées : joint ;

hublot ; manomètre ; vanne ; tuyau. Un

représentant de l’APAVE a validé le

contrôle, société de certification

mandatée par l’établissement.

Phase de mise en eau:

Avant la mise en eau, il faut

tout dé-câbler et tout démonter dans le

caisson, même le plancher. La mise en pression se fait

en eau pour 2 raisons : le contrôle des fuites se

fait plus facilement qu’avec de l’air et pour des raisons de

sécurité.

Figure 25 : Mise en eau caisson [F25]

Phase de remontage:

Les personnel

sollicité pour cette maintenance est : un

plombier pour le démontage et remontage des vannes

ainsi que le branchement en eau, et un technicien

biomédical pour le démontage, le

dé-câblage et le remontage des respirateurs,

moniteurs, coffrets de branchements électriques et

moyens de communication avec

l’extérieur(interphones, haut-parleurs,

écrans déportés).

Figure 26 : Re-câblage caisson [F26]

Phase de

re-câblage:

La difficulté consistait pour le technicien

biomédical, en dehors des branchements, à rendre

étanche les presses étoupes servant au passage des

câbles d’alimentation électrique des

différents appareils. En effet dans un caisson

hermétique contenant des respirateurs utilisant de

l’oxygène, il est interdit d’avoir une source

électrique supérieure à 48 volts, donc

toutes les alimentations sont déportées vers

l’extérieur ainsi que les câbles de liaisons vers

le pupitre de commande.

Figure 27 : contrôle

des presses étoupes [F27]

Après le

remontage des appareils, des tests complets des dispositifs

médicaux ont été fait et des

contrôles de calibration des instruments de mesures

également (ptCO2tc ; analyseur de gaz).

J’ai pu participer pendant une semaine à cette

opération, elle m’a permis de découvrir un domaine

que je ne connaissais pas. Ce service intervient en cas :

-

d’accident de plongée.

-

pour les visites obligatoires de

renouvellement de permis de plongée.

-

Les pathologies dues aux

intoxications de monoxyde de carbone.

-

La cicatrisation plus rapide des

plaies par la concentration d’oxygène.

Le milieu hospitalier est un secteur qui est de plus en

plus réglementé : loi HPST, certification HAS, directives

européennes, l’activité du service

biomédical également : diverses normes,

décrets, etc. Dans le but d’assurer au patient la

qualité et la sécurité des soins, la

certification ISO est "le moyen" pour répondre à

ces exigences.

La certification

apporte une plus-value dans tous les domaines, la maîtrise

professionnelle, la qualité, l’efficacité,

l’efficience, la reconnaissance. J’ai pu constater cela dans les

services, auprès des soignants, les relations et demandes

sont courtoises et respectueuses, leur satisfaction

démontre une bonne qualité perçue, mais

également auprès des techniciens en intervention

ou à l’atelier, leur façon de travailler montre

que la démarche qualité n’est pas une

démarche contrainte mais qu’elle est

intégrée à l’activité.

La comparaison avec

un service non certifié met en évidence des

écarts importants dans tous les domaines. Le chemin

à parcourir pour atteindre le niveau d’une

démarche de progrès doit s’appuyer sur un

référentiel. C’est un guide qui va permettre de

concevoir et mettre en place une démarche qualité

afin d’atteindre un niveau de conformité, ce qui

permettra, à force d’améliorations continues,

à une démarche de progrès.

Effectuer mon stage pratique dans ce service

certifié, m’a

permis :

-

De

découvrir l’organisation et la structure de celui-ci

-

De prendre